分子構造の種類と特徴

分子構造の代表例と立体形状の一覧

分子構造は、原子がどのように結合して立体的な形を作るかによって決まります。代表的な分子には、それぞれ特徴的な立体構造があり、この形状が物質の性質を大きく左右します。

参考)図でわかる分子構造の基本!結合の種類と立体モデルをやさしく解…

主要な分子構造の種類と形状を以下の表にまとめました。

参考)【高校化学基礎】「分子の形」

| 分子名 | 化学式 | 立体構造 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 水 | H₂O | 折れ線形(V字型) | 極性があり他の物質を溶かしやすい |

| 二酸化炭素 | CO₂ | 直線形 | 極性が打ち消し合い中性で安定 |

| メタン | CH₄ | 正四面体形 | 非極性で安定、燃料に適する |

| アンモニア | NH₃ | 三角錐形 | 極性があり反応性が高い |

水分子は中心の酸素原子に2組の共有電子対と2組の非共有電子対があり、これらが互いにできるだけ離れようとするため折れ線形になります。一方、メタンは炭素原子が4対の電子対を持ち、それらが最も離れた配置になるため正四面体形を形成します。

参考)極性(分子の形との関係・見分け方・例・打ち消しなど)

電子対同士は互いに反発し合い、できるだけ離れようとする性質があります。この原理により、分子は特定の立体構造を取ることになり、非共有電子対も共有電子対と同様に分子の形状に影響を与えます。

分子構造における共有結合とイオン結合の違い

分子を形成する化学結合には主に共有結合とイオン結合があり、それぞれ異なる構造的特徴を持ちます。

参考)イオン結合とは(例・結晶・共有結合との違い・半径)

共有結合は、2つの原子が価電子を互いに共有し合うことで形成される結合です。水・二酸化炭素・メタンなど身近な分子の多くはこのタイプの結合で構成されています。共有結合では原子間に共有される電子のペア(共有電子対)があり、結合の本数に限度があります。

参考)https://www.sankyoshuppan.co.jp/user_data/contents/pdf/701/701mi.pdf

一方、イオン結合は原子が電子を受け渡すことで正負のイオンになり、静電気的引力(クーロン力)によって結びつく結合です。代表例として食塩(NaCl)があり、Na⁺とCl⁻が電気的に結合しています。イオン結合ではプラスとマイナスの間のクーロン力で結合が作られるため、陽イオンと陰イオンがある限り制限なく結合できます。

共有結合の構造は方向性があるため立体構造になりますが、イオン結合は全方向に広がる結晶構造を形成するという重要な違いがあります。また、共有結合は非金属元素の原子間の結合であり、イオン結合は金属元素と非金属元素の原子間の結合となります。

参考)共有結合とは(例・結晶・イオン結合との違い・半径)

分子構造の表記方法とモデルの種類

分子構造を理解し表現するために、複数の表記方法とモデルが使用されています。

参考)化学構造 - Wikipedia

構造式は原子と原子を価標で結びつけることで、原子の結合順序を明示します。これに対し、分子立体モデルは分子構造の位置情報を厳密に表現し、特定の化学的性質が固有の分子構造に起因することを示します。

参考)第一章 解説

分子モデルには以下の種類があります。

参考)分子モデルの種類:CPKから針金モデルまで

📌 針金モデル(wire-frame):原子間の結合を針金で表現し、内部構造が見やすいため分子の構造を把握しやすいモデルです。

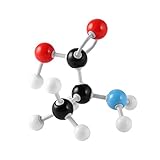

📌 球棒モデル(ball-and-stick):原子を小さな球に、結合を円柱で表現したモデルで、分子の立体構造を理解するのに適しています。

📌 空間充填モデル(CPK):原子を原子半径を反映した球で表現し、分子の実際の大きさや形状を視覚的に理解できます。

破線-くさび形表記法という立体構造の表現方法もあり、実線は画面上、くさび形は手前、破線は奥へ伸びる結合を示します。単結合では炭素に結合する4つの原子が立体的に四面体の頂点方向に位置し、二重結合では3つの原子が正三角形の頂点方向に、三重結合では2つの原子が直線方向に位置します。

参考)【基礎知識】有機化合物の結合と立体構造、回転など

分子構造の建築材料への応用事例

分子構造の理解は、建築材料の開発と性能向上に直接貢献しています。

参考)「高分子構造解析システムの革新:材料科学と研究への応用」|ア…

高分子材料の構造解析により、結晶構造・分子配列・分子間相互作用を把握し、新しい高分子材料の設計と合成が可能になります。具体的には、高分子の強度・硬度・耐熱性・透明性などの特性を調整するために分子構造解析が活用されています。

建材分野では、特定の用途に合わせてカスタムポリマーを合成できるようになりました。医療機器・電子材料・包装材料・建材など、さまざまな分野での応用が進んでいます。

高分子材料は建築の構造材として多様性に基づいた利用が試みられており、サンドウィッチ構造やフレームドプラスチックス、吊り屋根構造など新しい建築様式の開発に貢献しています。繊維混入コンクリートなどの複合材料も、分子レベルの構造設計に基づいて開発されています。

参考)https://www.jstage.jst.go.jp/article/kobunshi1952/9/8/9_8_678/_pdf/-char/en

さらに、分子ナノアーキテクチャという概念では、表面・界面における分子集合体をナノサイズの建築物として捉え、静電場・振動電場・光場などの外場を利用して分子を精密に配列する革新的な方法論が確立されつつあります。これらの技術は建築材料の性能向上だけでなく、エネルギー・環境問題から情報技術まで幅広い分野への展開が期待されています。

参考)分子ナノアーキテクチャ界面の精密・自在建築のための革新的方法…

分子構造データベースと検索技術の活用

建築材料開発において、膨大な分子構造データベースと検索技術の活用が重要になっています。

参考)構造式検索|試薬-富士フイルム和光純薬

構造式検索は、有機化合物を化学構造式から検索する方法で、文字で書かれた化合物名よりも化合物の形を直感的にイメージしながら検索できます。富士フイルム和光純薬のシステムでは、53万種類以上の化合物データベースから条件に合致する化合物を表示できます。

部分構造検索では、特定の構造を含む誘導体を一括して検索できるため、想定していなかった化合物の存在に気づくこともあります。これは探索合成や実験データの拡充に有効で、市販されている化合物群を抜け漏れなく抽出することができます。

参考)構造検索の種類|パトコア株式会社

分子の主鎖と側鎖への分離技術も開発されており、検索構造を主鎖(core)、その他を側鎖(sidechains)と定義することで構造の分離が可能になっています。RDKitなどのツールを用いた部分構造検索とMCS(最大共通部分構造)アルゴリズムにより、「似ている分子は共通構造を持つ」という考えに基づいた高度な構造解析が実現しています。

参考)RDKitを用いた部分構造検索とMCSアルゴリズム

高分子データベース(PoLyInfo)やChEBIなどの専門データベースでは、ポリマー構造検索・モノマー検索・NMRデータなど多様な検索機能が提供され、建築材料に使用される高分子化合物の選定と評価に活用されています。これらのデータベースは化合物の3D幾何構造や電子構造情報も含んでおり、分子レベルでの材料設計を支援しています。

参考)https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11059686/

Takela 分子構造模型 セット 有機化学 240個【学生学習用】【教育用】