道路標識一覧と種類

道路標識の基本4種類と分類

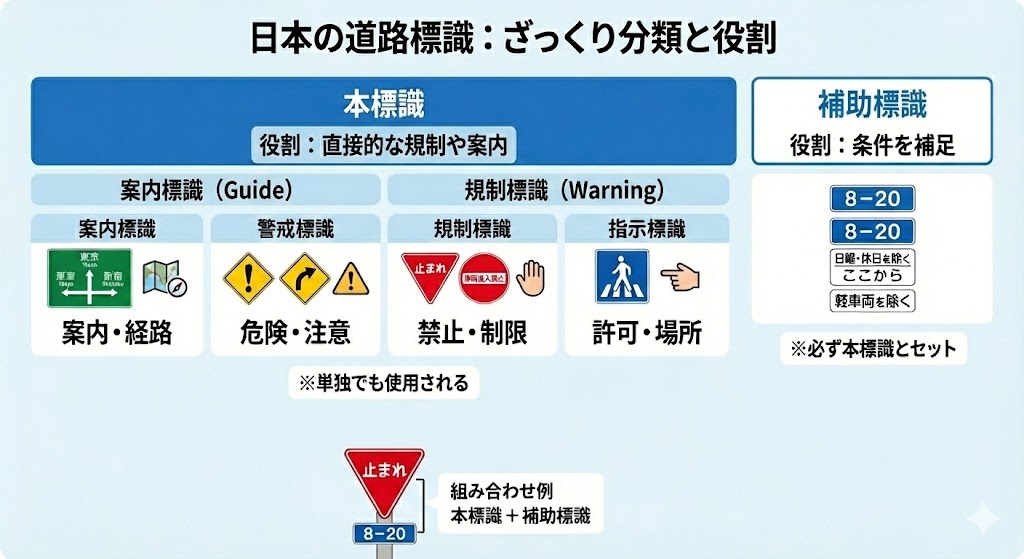

道路標識は大きく「本標識」と「補助標識」に分類され、本標識はさらに案内標識、警戒標識、規制標識、指示標識の4種類に分けられます。本標識は単独で使用されることも多く、交通規制や道路情報を直接伝える役割を担っています。補助標識は本標識の意味を補足し、時間帯や車両の種類、距離や区域など詳細な条件を追加で示すため、本標識と組み合わせて設置されます。

参考)https://www.zurich.co.jp/carlife/cc-roadsign-list-meaning/

規制標識は特定の交通方法を禁止したり制限する標識で、形状は丸や四角が多く、禁止事項は赤色、一方通行や専用道路は青色で表示されます。

指示標識は横断歩道や駐車可能区域など、特定の交通方法ができることを示す標識です。警戒標識は黄色のひし形で、踏切や交差点など道路上の危険箇所を事前に知らせ注意を促します。案内標識は一般道路では青色、高速道路では緑色で、目的地の方向や距離、路線番号などを案内します。

参考)実はこうだった!「道路標識」の定義と豆知識[合宿免許WAO!…

全国の規制標識と指示標識の設置枚数は約939万枚に達し、そのうち約52万枚が大型標識となっています。警察庁管轄の道路標識は約597万本が設置されており、日本全国の道路インフラとして重要な役割を果たしています。

参考)交通標識や信号機の値段は?全国の設置数は?|道路標識マニア

道路標識の設置者と管理責任の違い

道路標識の設置者は種類に応じて道路管理者または都道府県公安委員会に分かれており、道路法第45条で道路管理者が道路の構造保全や交通の安全確保のため必要な場所に標識を設けることが定められています。道路管理者とは、国道は国土交通省(河川国道事務所)、県道は県(各振興局)、市町道は各市町の土木部を指します。公安委員会が管理する標識については、実際の業務は警察が行っており、標識の柱には設置者を示すラベルが貼られているため、どの機関が管理しているか判別できます。

参考)道路:道の相談室:道路標識・街路樹・照明など - 国土交通省

案内標識と警戒標識は道路管理者が設置し、規制標識と指示標識は道路管理者と公安委員会が分担して管理します。ただし規制標識のうち「危険物積載車両通行止め」「最大幅」「重量制限」「高さ制限」「自動車専用」などは道路管理者が設置します。道路標示についても、道路交通法上の交通規制に関するものは公安委員会が設置し、それ以外は道路管理者が設置するという区分があります。

参考)https://www.police.pref.nagasaki.jp/police/wp-content/uploads/2022/05/62babad1ed16a9dcc5bbdfb205b9f72f.pdf

標識設置の様式や区画線などは「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」で詳細に定められており、勝手に標識を設置すると罰せられるため、新たな標識が必要な場合は管轄する警察署に申請する必要があります。

参考)道路標識を設置してほしい場合、どうすればいいのですか?

道路標識の設置基準と視認性確保

道路標識の設置計画では適切な視認性の確保が最も重要な基本理念とされ、道路利用者に対して情報が正確に伝わることが求められています。歩道等に道路標識を設置する場合、標示板の設置高さは原則として2.5mから4.5mの範囲とされ、路上施設を設置するための帯状部分がなく十分な歩道幅員を確保できない場合は1.0mまで低くすることができます。積雪地域では当該地域の積雪深を考慮し、1.8m以上の適切な設置高さとする必要があります。

参考)https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001312809.pdf

歩車道境界と支柱・標示板との間は原則として25cm以上離すことが定められており、中央分離帯や交通島に設置する場合も同様に分離帯端から25cm以上(第1種第1級・第2級の道路では50cm以上)離すことが必要です。片持式・門型式の標識では、重要物流道路における標示板の設置高さは5.0mが望ましく、それ以外の道路でも4.7m以上とすることが推奨されています。

国土交通省「道路標識設置基準」では標識の設置位置や高さの詳細な基準が定められています

建築現場における道路標識の活用と工事看板

道路工事を行う場合は必要な道路標識を設置するほか、工事区間の起終点に標示板を設置することが原則とされています。工事看板には工事内容・工事期間・工事種別・施工主体とその連絡先・施工業者とその連絡先を標示する必要があり、短期間で完了する軽易な工事を除いて設置が義務付けられています。工事情報看板は工事が始まる約1週間前から設置し、予定されている道路工事の情報を道路利用者に提供する役割を担います。

参考)道路工事現場における標示施設等の設置基準 堺市

看板の色彩も定められており、挨拶文・工事種別は青地に白抜き文字、工事内容・工事期間は白地に青色文字、その他の文字は白地に黒色文字で表示します。建築事業者は労働安全衛生法に基づき、作業主任者の氏名や緊急時連絡表などの安全掲示も行う必要があり、現場で働くすべての人に安全管理体制や緊急時の対応方法を周知徹底させることが求められます。

参考)道路工事現場での工事看板の設置基準

工事現場では安全標識として、赤い丸に斜線が入った「禁止」の標識、黄色い正三角形に黒いアイコンが描かれた「頭上注意」や「感電注意」などの警告標識、青い円形の「安全帯着用」などの指示標識を適切に配置することが重要です。

参考)深刻な人手不足から生まれた建設現場の安全と効率を支える標識

間違えやすい道路標識の見分け方と覚え方

道路標識の覚え方として、まず色使いの特性を理解することが効率的です。赤色は規制標識で危険や禁止事項を意味し、黄色は警戒標識で注意を促し、青色は指示や案内を表します。特に間違えやすい標識として「車両進入禁止」「車両通行止め」「通行止め」があり、車両進入禁止は赤い丸に白い横棒が入った標識で一方通行の出口などに設置され、その方向からの進入ができません。

参考)いっぱいありすぎて難しい!時代に合わせて変わる? - 道路標…

車両通行止めは赤い丸に白い横棒と車のマークが描かれており、標識が設置されている道路のすべての方向からの通行が禁止されます。一方、車両進入禁止は標識設置の反対側からは車両が通行できるという重要な違いがあります。一時停止の標識は赤い逆三角形に「止まれ」と書かれており、停止線の前で必ず完全停止する必要があり、停止線がない場合は交差点の直前で停止します。

参考)https://www.zurich.co.jp/carlife/cc-whatis-roadway-closure/

一方通行は青い長方形に白い矢印が描かれ、矢印と同じ方向のみ走行できることを示しています。「追い越し禁止」には2種類あり、補助標識がないものは「車両は追い越しをしてはいけない」、補助標識で「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」と示されているものは「道路の右側部分をはみ出して追い越しをしてはいけない」という意味の違いがあります。高さ制限と最大幅の標識も間違えやすく、青い三角形が数字を上下に挟んでいるものが高さ制限、左右で挟んでいるものが最大幅と覚えると良いでしょう。

参考)道路標識の一覧と意味を1つずつ解説、間違いやすい標識やご当地…

建築現場特有の安全標識と多国籍対応

建築事業者にとって、工事現場や作業現場における安全標識は労働者の安全を守るために欠かせない基本的な対策となります。高所作業や重機の操作、化学物質の取り扱いなど、事故の危険が常に伴う作業では、リスクを迅速かつ的確に伝えるために安全標識が視覚的にわかりやすく設置されていることが求められます。安全標識は特定の行動を指示するものや危険を警告するものがあり、「立入禁止」や「注意」といった表示が危険区域への侵入を防ぎ、事故の発生を未然に防ぐための警告として機能します。

参考)https://www.gc-select.com/blogs/safety/%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%A8%99%E8%AD%98%E3%81%A8%E5%A4%9A%E5%9B%BD%E7%B1%8D%E7%8F%BE%E5%A0%B4%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%AF%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%AE%E5%AE%9F%E8%B7%B5

標識の設置は法規や規則によって義務付けられていることも多く、適切な場所への配置や視認性を考慮したデザインが安全確保の鍵となります。近年では外国人労働者が増加している建築現場において、外国語対応標識の重要性が高まっており、英語・中国語・ベトナム語などの多言語表記を含む安全標識の導入が進んでいます。視認性と設置場所の重要性を考慮し、作業員全員が瞬時に理解できる標識配置を行うことで、多国籍現場におけるリスク管理を実践することが可能となります。

労働安全衛生法第14条および安衛則第18条に基づき、作業主任者の氏名掲示は法的義務とされており、労働安全衛生規則第642条の3により緊急時連絡表の掲示も義務付けられています。これらの安全掲示により、現場の安全意識を高め、万一の事態に備えた体制を整えることが建築事業者の重要な責任となります。

参考)工事現場の看板義務|設置基準・必要な種類・違反時のリスクを解…

関東地方整備局「道路工事現場における標示施設等の設置基準」で工事現場の標識設置の詳細が確認できます

下敷き したじき 小学生 A4 B5 (A4 道路標識)